近日,上海海洋大學研究團隊基于國產AI芯片,成功研發出柔魚漁場邊緣預報平臺“敖芯1.0”。

這一創新平臺為漁情預測注入新動力,有望提升漁業生產效率和資源利用效率。

01 破解柔魚預報難題

西北太平洋柔魚分布變化大、生命周期短,對預測精度要求極高。

為了攻克這一難題,研究團隊采用了邊緣計算方案,選用華為昇騰Atlas200IDKA2開發者套件,將模型從傳統環境遷移到國產芯片上,實現在船上的高效運行。

在模型遷移過程中,團隊構建了量化評估體系,根據網絡架構特性動態選擇遷移方式。

經過多輪測試,結果顯示,半精度浮點數遷移方案在確保預測精度的同時,大幅降低了計算成本和能耗,具備最佳穩定性和應用效果。

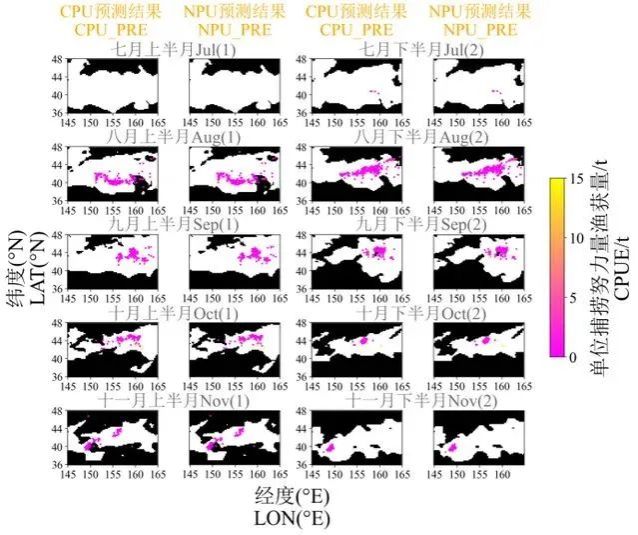

針對柔魚易受多種海洋環境因子影響的特點,團隊對多環境因子模型進行遷移部署研究,從而更精準地預測柔魚漁場分布。

同時,他們篩選出兩類最優模型,其中最輕量化模型的計算量相比原模型減少了98%,極大節省了人工調參時間。

02 實地海上驗證

為了檢驗平臺效果,研究團隊與中水集團舟山遠洋漁業有限公司合作,在“舟漁968”魷釣船上進行了海上測試。

這艘遠洋漁船搭載相關設備在西北太平洋目標海域進行測試,結果顯示模型精度、平臺穩定性及硬件適應性均達到預期目標,為平臺的實際應用提供了有力支撐。

03 多項創新亮點

研究團隊表示,“敖芯1.0”平臺具有多項創新點:

在AI賦能漁業方面,首次實現漁場預報系統在漁船邊緣端的應用,大幅提升遠洋漁船的實時預報能力。

在量化與動態方面,構建遷移效能量化評估體系,根據網絡架構特性動態選擇遷移方式。

在多因子組合方面,確定最優環境因子組合,保證預測結果穩定可靠。

在NAS輕量化方面,自動化搜索高效動態編碼,優化模型性能。

04未來計劃

接下來,研究團隊計劃整合多源數據和高分辨率環境參數,拓展預報時間,從短中期預報延伸到季節性預測,并增強模型的可解釋性。

在產品應用方面,他們將豐富漁情預報內容,新增漁汛預報、資源量預報等功能,打造完整的國產AI芯片邊緣計算漁情預報系統。

此外,團隊還將探索跨海域模型遷移,推廣至其他大洋性物種,實現全球漁場的多魚種智能預報。